Im Jahr 2001 erschien mit „This It“ das hervorragende Debütalbum von The Strokes, welches gleichzeitig ein Startschuß war. Ich hatte mit der Platte damals beruflich zu tun und empfand sie als erfrischende Mischung aus The Sonics und The Velvet Underground. In der folgenden Zeit purzelte eine ähnliche Band nach der anderen in mein Bewusstsein und es formte sich die Gewissheit, es hier mit einem neuen Trend zu tun zu haben.

Diese Gruppen klangen alle relativ gleich und ähnelten sich auch optisch. Mir fiel es immer schwer, sie auseinanderzuhalten, nur wenige blieben im Gedächtnis. Einige dafür umso nachhaltiger. Dazu gehörten neben den Strokes auch die Libertines, die ich besonders deshalb mochte, weil sie – im Gegensatz zur Mehrheit dieser Bands – eher von Punk als von Rock beeinflusst waren.

Unvergessen auch lange, rauschhafte Nächte voller Freude darüber, dass nach Britpop Gitarrenmusik endlich wieder eine größere Öffentlichkeit erreichte. Vor und hinter DJ-Pulten feierte man ausgelassen auch das Nachrücken einer neuen Generation von Enthusiasten. Eine schöne, wenngleich kurze Phase. Als ich las, dass sowohl die Strokes als auch die Libertines auf dem „Tempelhof Sounds“ auftreten, war mir klar, dass ich darüber berichten muss.

Das dreitägige Festival fand auf dem Gelände des Flughafen Tempelhof statt, war hochkarätig besetzt und bot eine gute Mischung aus neuen und bereits etablierten Acts. Alles war übersichtlich strukturiert, professionell organisiert und die Abwesenheit riesiger Sponsorenlogos fiel positiv auf. Auch dem Trend, dass bei größeren Festivals immer weniger die Musik im Vordergrund steht, sondern durch die Präsenz von Riesenrädern und sonstigen Kirmesdevotionalien eher eine Kulisse für Influencer und ihre Selbstinszenierung in den sozialen Medien geliefert wird, wurde getrotzt. Nichts davon war zu sehen.

Die Sleaford Mods betraten Freitag Nachmittag die Bühne und taten das, für was man sie kennt und schätzt: Andrew Fearn – sympathischerweise im Minor Threat-Shirt – drückte auf die Tasten seines MacBooks und tanzte ansonsten die meiste Zeit. Damit legte er das Fundament für Jason Williamson, der sich wohltuend in seinen Wutreden verlieren konnte. Ein Duo mit den richtigen Vorbildern, die man auch stark heraushört. Exemplarisch seien Carter USM, The Streets und vor allem Dan Le Sac Vs. Scroobius Pip genannt. Das funktioniert und hat seinen Reiz. Ein angenehmer Auftakt.

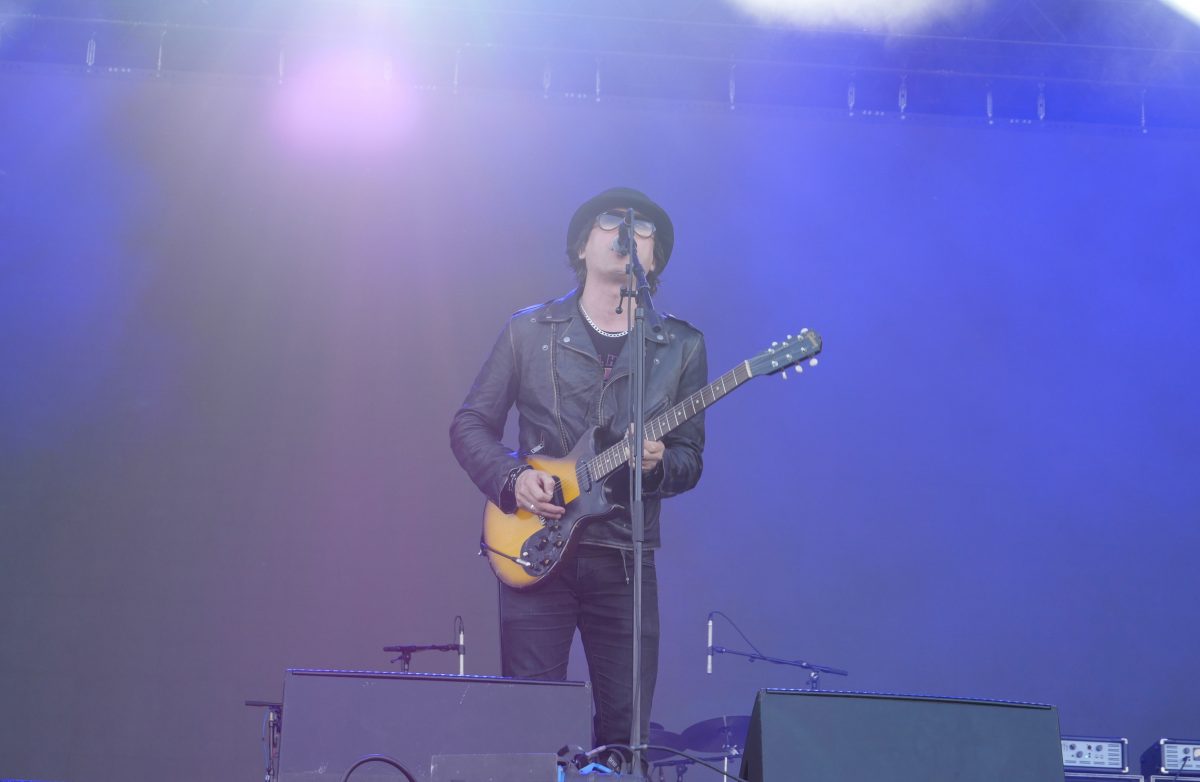

Eine Band, die positiv überraschte, war die 2007 gegründete Band Two Door Cinema Club, die immer ein wenig an mir vorbeiging. Soundmäßig nah an allen anderen Bands dieser Ära, aber deutlich hervorzuheben, was Songwriting und Spielfreude angeht. Mit deren Werk werde ich mich definitiv noch näher beschäftigen.

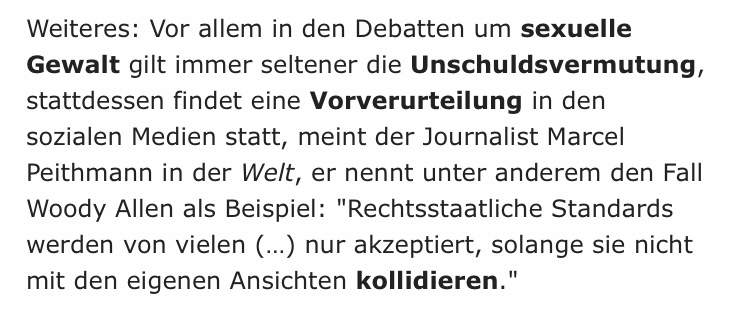

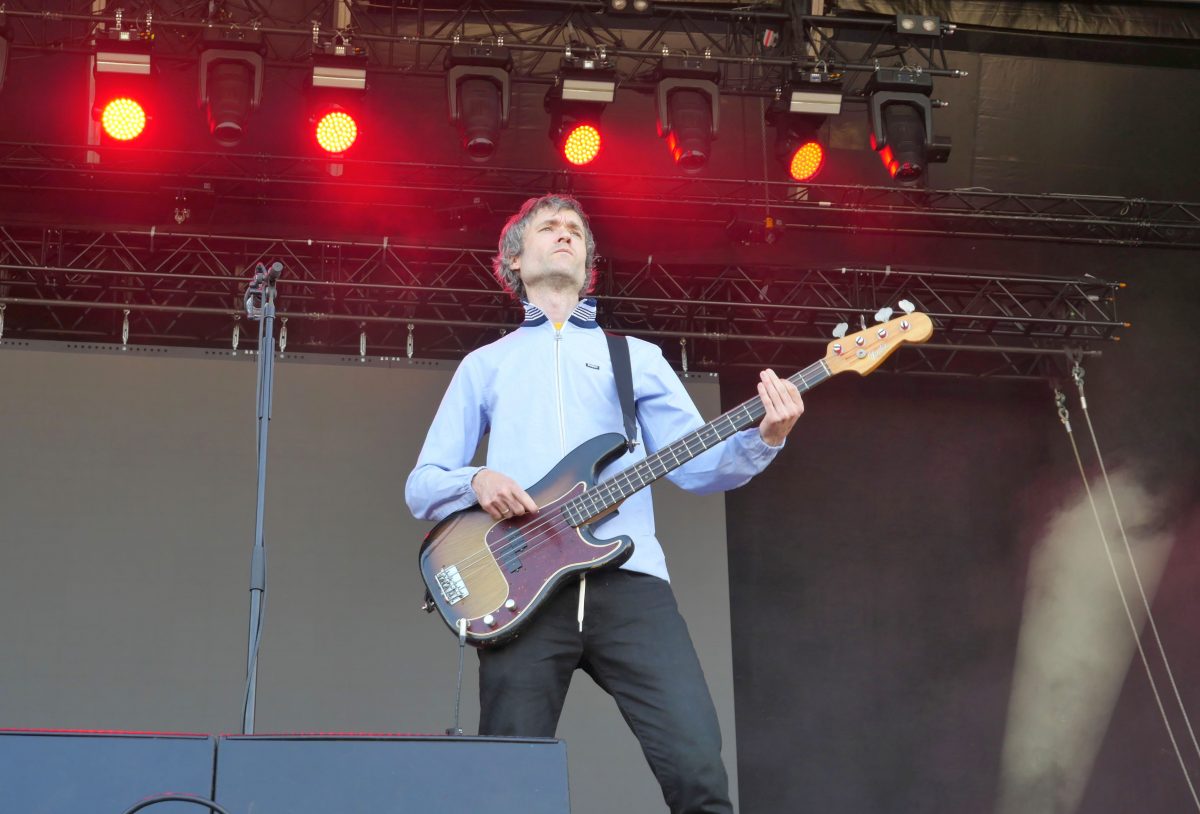

Der Auftritt auf den ich mich am meisten gefreut hatte, erfüllte dann nicht nur meine Erwartungen, sondern übertraf sie um ein Vielfaches. Die Libertines starteten mit „What a Waster“, was im Fotograben nicht nur bei mir für erste Tanzschritte sorgte, die sich leider schwer mit scharfen Fotos vereinbaren lassen und deshalb gestoppt werden mussten. Nicht ganz einfach, weil es direkt mit mit „Up the Bracket“ weiterging. Pete Doherty hat das Heroin inzwischen durch gutes Essen ersetzt, was man auch deutlich sieht. Das ist keinesfalls despektierlich gemeint, denn er sieht deutlich gesünder aus, als in den letzten Jahren und singt auch besser. Bekleidet mit Anzug und Hut hatte er, genau wie auch Carl Barât, der Lederjacke und Melone trug, offensichtlich nicht mit dem phantastischen Wetter gerechnet und entledigte sich bereits nach dem ersten Lied seiner Schleife. Das solide Fundament für die beiden Ausflügler lieferten wie immer der lässige John Hassall am Bass und Gary Powell am Schlagzeug, letzterer im knallgelben Trainingsanzug. Eine gute Stunde lang wurde kein Hit ausgelassen und somit genau das geboten, für was das dankbare Publikum gekommen war. Mit den Hymnen „Time for Heroes“ und „Don’t look Back into the Sun“ war dann Schluß. Die Gruppe verabschiedete sich mit Verbeugungen. Insgesamt hat sie sich ihren ihren schrammelig punkigen Sound bewahrt, verspielt sich immer wieder vor Leidenschaft und lacht darüber. Man merkt, dass sie noch mit Leidenschaft und aus Liebe zur Musik dabei ist. Mit Abstand der Höhepunkt des Wochenendes.

Bereits den ganzen Tag waren mir auf dem Gelände junge Frauen in weißen Gewändern mit Blumenkränzen aus Plastik im Haar aufgefallen. Eine etwas schaurige Mischung aus Hippie und Sektenmitglied. Als dann Florence + The Machine die Bühne betraten wurde mir schlagartig klar, was es mit diesem Aufzug auf sich hatte. Florence Welch betrat die Bühne barfuß in weißem Gewand. Sie wurde mit ohrenbetäubendem Jubel empfangen und zog das das Publikum von Anfang an in ihren Bann. Der gesamte Auftritt hatte etwas von einem Gottesdienst. Welch raste entweder singend über die Bühne, oder predigte, von sakralen Gesten begleitet, zum Publikum. Ein Song wurde mit der Aufforderung eingeleitet, die Mobiltelefone verschwinden zu lassen, um den Moment zu genießen. Im Vorfeld eines weiteren bat sie darum, diese wieder hervorzuholen und die Taschenlampen einzuschalten. Das Publikum folgte begeistert. Sie weiß genau, auf welche Gesten und Äußerungen das Publikum reagiert und setzt diese geschickt ein. Das ist professionell und nicht zu kritisieren, authentisch wirkte es nicht auf mich. Optisch eher an die 60er Jahre erinnernd, fühlte man sich musikalisch stark in die 80er Jahre versetzt, was in Anbetracht der Künstler, die als Vorbilder angegeben werden, keine Überraschung war. Beeindruckt hat das Bühnendesign, welches klar auf Bilder zugeschnitten war. Aber auch das ist kein Kritikpunkt. Während des Auftritts gab es außerdem ein kleines Erdbeben. Die Website erdbebennews.de vermeldete, um 20:58 Uhr hätten seismologische Stationen einen „überdurchschnittlichen Ausschlag mit der Stärke 1,4 auf der Lokalmagnitudenskala“ registriert.

Zu guter Letzt und als zweiter persönlicher Höhepunkt standen die Strokes aus New York auf dem Programm. Ein gutgelaunter Julian Casablanca führte die perfekt eingespielte Band durch ein Set aus neueren Stücken und Klassikern. Zwischen den Stücken sorgte der Sänger immer wieder für Vergnügen, indem er seine Deutschkünste demonstrierte, mit einem Dinosaurierkostüm in den Dialog trat oder mit einer Maske herumalberte, die ihn als deutlich jüngeren Mann zeigte. Das ganze kippte trotzdem nicht in Klamauk und es war zu merken, dass die Strokes gereift sind. Das Fehlen des Evergreens „Last Nite“ wurde von vielen mit Enttäuschung zur Kenntnis genommen. Das ist allerdings Kritik auf hohem Niveau. Der packende Auftritt zeigte deutlich, dass Musik auch bei dieser Formation immer noch das verbindende Element ist.

Ein würdiger Abschluß dieses wirklich gelungenen Festivals, welches jeden Tag ungefähr 30.000 Besucher verzeichnen konnte und auf dessen Fortsetzung im nächsten Jahr ich mich jetzt schon freue.

Dieser Text erschien am 18.06.2022 bei „The Clubmap“.